Календарь истории ( Даты.События.Праздники.Юбилеи)

62,065

583

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

5 октября 1793 г. 230 лет назад во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь

Дискуссия 255 2

5 октября 1793 г. 230 лет назад во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарьДискуссия 255 2

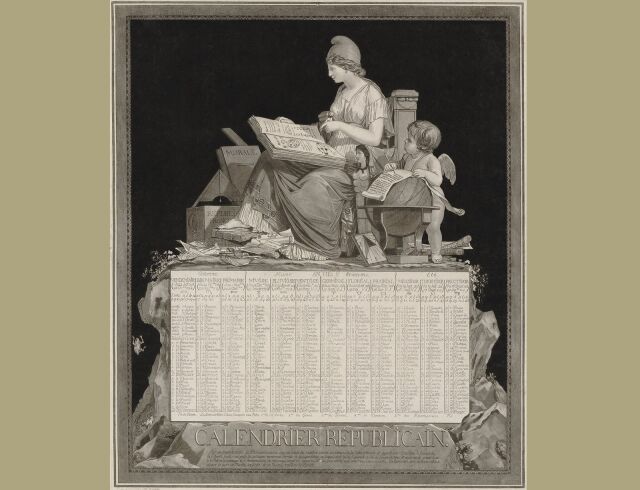

Республиканский календарь на III год Республики (Рисунок: Philibert Louis Debucourt, 1794 год, Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr, )

Декретом Национального конвента, принятым 5 октября 1793 года, в период Французской революции отменено христианское летоисчисление и введен революционный календарь, объявивший начало новой эры.

Первым ее днем стала дата провозглашения Республики – 22 сентября 1792 года. Календарь знаменовал разрыв с традициями, дехристианизацию и «естественную религию», ассоциируемую с природой.

Первый год революции, 1792, был объявлен началом эры. Эра «от рождества Христова» и начало года с 1 января упразднялись. Отсчёт лет начинался с 22 сентября 1792, даты уничтожения королевской власти и провозглашения республики, которая в тот год совпала с днём осеннего равноденствия.

Последующие годы начинались в полночь того дня, на который приходился момент осеннего равноденствия (по среднему парижскому времени). Год делился на 12 месяцев по 30 дней. Оставшиеся 5 или 6 дней года назывались санкюлотидами.

Вместо недели была введена декада; этот шаг следовал общей тенденции революционеров к переходу на десятичные единицы.

Революционный календарь с экзотическими названиями месяцев, отражавшими особенности времен года, действовал до 1 января 1806 года, после чего наполеоновская империя вернулась к григорианскому календарю.

В дни Парижской коммуны, с 18 марта по 28 мая 1871 года, революционное летоисчисление вновь обрело свои права.

После этого вновь был введён григорианский календарь, действующий и поныне.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Москва

56 лет

Карма: +0.05

Регистрация: 19.11.2021

Сообщений: 253

Читатели: 2

Регистрация: 19.11.2021

Сообщений: 253

Читатели: 2

Цитата: osankin от 05.10.2023 08:26:535 октября 1782 г. 241 год назад впервые исполнена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль»

Тем, кто давно (в школе) читал, и все изрядно подзабыл, напомню.

Митрофанушка, инфантильная недоросль обр.1782г., в конце пьесы, в возрасте 15 лет отправляется служить в армию. На всю жизнь, как это тогда было принято у дворян.

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

5 октября 1921 г. 102 года назад в Лондоне основан ПЕН-клуб

5 октября 1921 года в Лондоне начала действовать организация, получившая название ПЕН-клуба или просто ПЕН. Эта организация объединила активную часть литературного мира (писателей, поэтов, журналистов) с целью оказывать помощь и содействие всем представителям литературного сообщества, пострадавшим за свои убеждения, произведения, подвергающимся всякого рода гонениям со стороны властей или оказавшимся по каким-то причинам в трудном жизненном положении.

Члены организации взяли на себя обязанность защищать свободу слова и прессы всеми доступными законными средствами, а также бороться с произвольной цензурой в отношении литературных произведений и журналистских публикаций. Кроме всего прочего ПЕН-клуб является противником использования литературных произведений и журналистики с целью фальсификации фактов для достижения определённых политических или личных целей.

Так созданная в Великобритании организация своим характером изначально заявила о себе, как о правозащитной. Это качество наряду с дружественными отношениями, царящими в среде людей литературного мира, позволило превратиться ПЕН в международную правозащитную организацию, объединяющую представителей литературы и журналистики, которых часто именуют людьми или мастерами «пера». Любопытным и знаковым является и тот факт, что это образное выражение, характеризующее представителей литературы и журналистики (мастер пера или человек пера), кроется в самом названии организации. Она получила его от первых букв трёх английских слов: «poet», «essayist» и «novelist» (поэт, эссеист, новеллист или поэт, очеркист, романист). Получившаяся в свою очередь аббревиатура (PEN) в переводе с английского языка означает буквально «ручка» или «перо».

Идеологами и основателями Лондонского ПЕН-клуба стали писательница К.Э. Доусон-Скотт и писатель Дж. Голсуорси, первым возглавивший организацию. Их идеи были поддержаны мировым литературным сообществом, в результате чего в разных странах по всему миру начали появляться ПЕН-клубы, а организация приобрела статус международной. В 2010 году этот статус был подчёркнут в процессе ребрендинга, когда организация стала именоваться PEN International.

На сегодняшний день руководство ПЕН осуществляется международным советом, состоящим из Президента, генерального секретаря, казначея и семи членов из ПЕН-клубов разных стран. Свою деятельность ПЕН осуществляет в соответствии с Уставом. В настоящее время организация объединяет более ста стран и в соответствии с последними нововведениями допускает членство не только писателей, поэтов и журналистов (то есть тех, кто пишет), но и редакторов, переводчиков, издателей.

Возможность широко заявить о себе и своей деятельности общественности ПЕН осуществляет на ежегодных Всемирных конгрессах, проводящихся в разных странах и на разных континентах, где действуют национальные филиалы (национальные ПЕН-центры). На этих конгрессах подводятся итоги деятельности за прошедший год, ставятся приоритетные задачи на год грядущий, обозначаются острые проблемы, решение которых признаётся важнейшей целью.

5 октября 1921 года в Лондоне начала действовать организация, получившая название ПЕН-клуба или просто ПЕН. Эта организация объединила активную часть литературного мира (писателей, поэтов, журналистов) с целью оказывать помощь и содействие всем представителям литературного сообщества, пострадавшим за свои убеждения, произведения, подвергающимся всякого рода гонениям со стороны властей или оказавшимся по каким-то причинам в трудном жизненном положении.

Члены организации взяли на себя обязанность защищать свободу слова и прессы всеми доступными законными средствами, а также бороться с произвольной цензурой в отношении литературных произведений и журналистских публикаций. Кроме всего прочего ПЕН-клуб является противником использования литературных произведений и журналистики с целью фальсификации фактов для достижения определённых политических или личных целей.

Так созданная в Великобритании организация своим характером изначально заявила о себе, как о правозащитной. Это качество наряду с дружественными отношениями, царящими в среде людей литературного мира, позволило превратиться ПЕН в международную правозащитную организацию, объединяющую представителей литературы и журналистики, которых часто именуют людьми или мастерами «пера». Любопытным и знаковым является и тот факт, что это образное выражение, характеризующее представителей литературы и журналистики (мастер пера или человек пера), кроется в самом названии организации. Она получила его от первых букв трёх английских слов: «poet», «essayist» и «novelist» (поэт, эссеист, новеллист или поэт, очеркист, романист). Получившаяся в свою очередь аббревиатура (PEN) в переводе с английского языка означает буквально «ручка» или «перо».

Идеологами и основателями Лондонского ПЕН-клуба стали писательница К.Э. Доусон-Скотт и писатель Дж. Голсуорси, первым возглавивший организацию. Их идеи были поддержаны мировым литературным сообществом, в результате чего в разных странах по всему миру начали появляться ПЕН-клубы, а организация приобрела статус международной. В 2010 году этот статус был подчёркнут в процессе ребрендинга, когда организация стала именоваться PEN International.

На сегодняшний день руководство ПЕН осуществляется международным советом, состоящим из Президента, генерального секретаря, казначея и семи членов из ПЕН-клубов разных стран. Свою деятельность ПЕН осуществляет в соответствии с Уставом. В настоящее время организация объединяет более ста стран и в соответствии с последними нововведениями допускает членство не только писателей, поэтов и журналистов (то есть тех, кто пишет), но и редакторов, переводчиков, издателей.

Возможность широко заявить о себе и своей деятельности общественности ПЕН осуществляет на ежегодных Всемирных конгрессах, проводящихся в разных странах и на разных континентах, где действуют национальные филиалы (национальные ПЕН-центры). На этих конгрессах подводятся итоги деятельности за прошедший год, ставятся приоритетные задачи на год грядущий, обозначаются острые проблемы, решение которых признаётся важнейшей целью.

Отредактировано: osankin - 05 окт 2023 12:12:55

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Цитата: Galaxycon от 05.10.2023 11:03:46Такое чувство, что тут появился сайт - зеркало календаря?

Это хорошо или плохо?

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

6 октября 1889 г. 134 года назад в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж»

«Мулен Руж» — «Красная мельница»

В Париже у подножия Монмартра 6 октября 1889 года приняло первых посетителей ночное кабаре «Мулен Руж» (фр. Moulin Rouge, «Красная мельница»). Открытие было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже.

Легендарное злачное заведение вместе с компаньоном Шарлем Зидлером, в юности кожевником, а позже антрепренером, открыл воротила развлекательной индустрии Жозеф Оллер. Еще в 1875 году он основал первый французский мюзик-холл, а в 1888-м — знаменитый концертный зал «Олимпия».

Название ночному кабаре дала деревянная мельница, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом, с крыльями красного цвета, который явно намекал на район красных фонарей, находящийся по соседству.

Публика «Мулен Руж» была впечатлена огромным танцзалом в свете газовых ламп, бархатом на стенах, а также деревянным слоном, в брюхе которого мужчины могли, отхлебывая абсент и покуривая опиум, глазеть на танцующих красоток.

Но все же главным козырем «Мельницы» стал канкан. Его исполняли с шиком разодетые девицы, которых Зидлер переманил из простонародного кабаре «Элизе-Монмартр».

В «Мулен Руж» собирались не только представители среднего класса, но и аристократы, люди искусства (Пикассо, Оскар Уайльд) и даже члены королевских семей, например, принц Уэльский.

Сейчас звёзды «Мулен Руж» известны главным образом по плакатам Анри де Тулуз-Лотрека, который с самого открытия кабаре стал его завсегдатаем. Он приходил сюда каждый вечер, чтобы смотреть на прекрасных танцовщиц, и, окружённый шумной душной толпой, создавал здесь свои картины, прославившие «Мулен Руж» и его самого.

Сегодня знаменитое кабаре является одним из символов Парижа, куда, как и во времена Тулуз-Лотрека, приходят посмотреть знаменитый канкан — одну из визитных карточек Франции

«Мулен Руж» — «Красная мельница»

В Париже у подножия Монмартра 6 октября 1889 года приняло первых посетителей ночное кабаре «Мулен Руж» (фр. Moulin Rouge, «Красная мельница»). Открытие было приурочено к началу Всемирной выставки в Париже.

Легендарное злачное заведение вместе с компаньоном Шарлем Зидлером, в юности кожевником, а позже антрепренером, открыл воротила развлекательной индустрии Жозеф Оллер. Еще в 1875 году он основал первый французский мюзик-холл, а в 1888-м — знаменитый концертный зал «Олимпия».

Название ночному кабаре дала деревянная мельница, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом, с крыльями красного цвета, который явно намекал на район красных фонарей, находящийся по соседству.

Публика «Мулен Руж» была впечатлена огромным танцзалом в свете газовых ламп, бархатом на стенах, а также деревянным слоном, в брюхе которого мужчины могли, отхлебывая абсент и покуривая опиум, глазеть на танцующих красоток.

Но все же главным козырем «Мельницы» стал канкан. Его исполняли с шиком разодетые девицы, которых Зидлер переманил из простонародного кабаре «Элизе-Монмартр».

В «Мулен Руж» собирались не только представители среднего класса, но и аристократы, люди искусства (Пикассо, Оскар Уайльд) и даже члены королевских семей, например, принц Уэльский.

Сейчас звёзды «Мулен Руж» известны главным образом по плакатам Анри де Тулуз-Лотрека, который с самого открытия кабаре стал его завсегдатаем. Он приходил сюда каждый вечер, чтобы смотреть на прекрасных танцовщиц, и, окружённый шумной душной толпой, создавал здесь свои картины, прославившие «Мулен Руж» и его самого.

Сегодня знаменитое кабаре является одним из символов Парижа, куда, как и во времена Тулуз-Лотрека, приходят посмотреть знаменитый канкан — одну из визитных карточек Франции

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

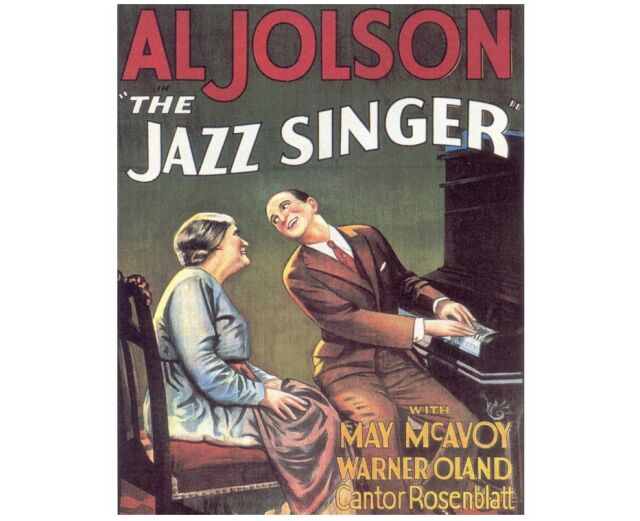

6 октября 1927 г. 96 лет назад началась эра звукового кино: состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза»

Дискуссия 43 0

6 октября 1927 г. 96 лет назад началась эра звукового кино: состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза»Дискуссия 43 0

«Jazz Singer» – первый звуковой фильм

6 октября 1927 года состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс» – «Певец джаза» (Jazz Singer, режиссер Алан Кросланд). Картина имела огромный успех и принесла компании прибыль в 3,5 млн. долларов. Одну из главных ролей в фильме сыграл харизматичный Эл Джолсон.

Днем рождения кино считают 28 декабря 1895 года. Тогда в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Аппаратура Люмьеров, легкая, удобная и сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение, и кинематограф стал явлением мировой культуры.

К началу 1900-х годов кинотеатры распространились по всему миру. Повсюду показ кинокартин происходил в музыкальном сопровождении. Оно обеспечивалось, как правило, игрой таперов на фортепиано. После успешного проведения первых киносеансов инженерная мысль обратилась к разработке способов фиксации и воспроизведения звука, совместимых с отображением движущейся картинки на кинопленке.

В середине 1925 года в США три известные организации – Warner Brosers, Western Electric и вновь образованная Vitaphone Corp. объединили усилия по продвижению звукового кино.

По мнению многих историков, первым художественным произведением, убедительно показавшим, что звуковое кино возможно, и что более чем тридцатилетний период «великого немого» близится к завершению, был музыкальный фильм «Певец джаза». Премьера звучащего кино состоялась в Нью-Йорке 6 октября 1927 года в кинотеатре на Таймс-сквер.

В России звуковой кинозал впервые открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. Первыми советскими кинофильмами со звуковой поддержкой были документальные картины.

В марте 1931 года демонстрировался первый в СССР игровой звуковой фильм «Путевка в жизнь». Звук был записан по системе московского инженера П.Г. Тагера.

Фильм «Путевка в жизнь» не только в художественном, но и в техническом плане получил мировое признание. На международном кинофестивале в Венеции (1932) кинокартина отмечена как лучшая по режиссуре и была закуплена для кинопроката 26-ю странами. Решением ЮНЕСКО «Путевка в жизнь» внесена в десятку лучших фильмов всех времен и народов.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

30 лет назад президент Ельцин ликвидировал почетный караул у Мавзолея Ленина

В этот день в 1993-м издан приказ коменданта Московского Кремля о снятии постоянного поста почетного караула у Мавзолея.

Пост № 1 был учрежден в 1924-м году и в 1997-м перенесен к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Один и без конвоя: как Ленина лишили почетного караула. Почему пост № 1 перенесли от Мавзолея в Александровский сад

Караул на Красной площади появился в январе 1924 года, вскоре после смерти Владимира Ленина. Тело вождя мирового пролетариата было выставлено для общественного прощания, естественно, нужен был караул, которому решили придать ритуальный и торжественный вид. С этого времени название «пост № 1» было закреплено за часовыми, стоявшими возле входа в мавзолей. Последний раз на службу караул заступил днем 6 октября 1993 года, в тот же день поступил приказ пост снять. «Известия» вспоминают историю церемониального караула в России.

Кавалергардия и кавалергарды

Почетный караул не был изобретением большевиков, он лишь воссоздавал традицию, уходящую корнями в прошлое. И первое в России подразделение, созданное специально для торжественных церемоний, появилось еще за 200 лет до появления на Красной площади мавзолея — в конце марта 1724 года. Возникло оно по инициативе императора Петра I специально к коронации его супруги Екатерины. Это было небольшой отряд, состоявший из элиты русской армии — сам монарх принял на себя звание капитана, генералы и полковники числились в нем младшими офицерами, подполковники — капралами, а 60 самых рослых и представительных обер-офицеров являлись рядовыми. Называлась часть «кавалергардия», для нее была пошита специальная торжественная форма, и ей был придан отряд музыкантов — литаврщиков и трубачей.

После коронационных торжеств отряд был расформирован, но уже через два года, в апреле 1726-го, Екатерина восстановила его, причем командование она возложила на себя, став капитаном кавалергардии. Вскоре часть снова была распущена, но превратилась в своего рода коронационную традицию — и Елизавета, и Екатерина II будут создавать аналогичные подразделения в момент торжественного вступления на престол. Символично, что форма для этих подразделений будет использоваться старая — петровская.

По-настоящему же парадные представительские церемониалы возникли при императоре Павле. Смена караула у императорского дворца превратилась в государственное дело, порядок их был регламентирован до мельчайших подробностей, а малейшая неточность каралась жестокими наказаниями. Гвардия из личной охраны монарха превратилась в парадное подразделение, где больше внимания уделялось внешним атрибутам, нежели боевой учебе.

...

Караул у Мавзолея

21 января 1924 года в Горках скончался председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов (Ленин). В первые же дни ЦК ВКП(б) и советское правительство получили тысячи телеграмм и писем, в которых люди просили отложить похороны, чтобы успеть добраться до Москвы и проститься с вождем. В итоге 25 января во всех центральных газетах было опубликовано следующее постановление:

«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями, и обращениям в ЦИК Союза ССР, и в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем, Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения.

Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади, среди братских могил борцов Октябрьской революции».

...

Первый временный мавзолей представлял собой не одно, а три небольших деревянных здания. Торжественный зал был заглублен на 3 м в землю, над ним соорудили деревянный павильон с надписью «Ленин». Вход на лестницу к коридору в зал и аналогичный выход были расположены по бокам. Таким образом, потоки не пересекались — люди спускались с одной стороны, проходили мимо саркофага и выходили с другой. Около входа и располагался первый в истории СССР почетный караул.

Он был официально учрежден приказом начальника гарнизона Москвы Николая Муралова 26 января 1924 года — за день до открытия временного мавзолея. Нести караульную службу, было доверено курсантам размещавшейся в Кремле Военной школы имени ВЦИК, почетным красным командиром которой был Ленин. На следующий день караул встретил гроб с телом вождя у входа на Красную площадь (его несли из Дома Союзов), торжественно сопроводил его к траурному залу и занял место у входа. Участников первой смены подбирали особенно тщательно, с учетом происхождения: начальником караула стал командир кавалерийского дивизиона, бывший офицер императорской армии и дворянин Николай Дрейер, разводящим — сын железнодорожника венгр Янош Мейсарош, а собственно на посту стояли дети батраков Григорий Коблов и Арсений Кашкин.

К лету 1925 года наспех сделанный деревянный павильон был заменен более фундаментальным сооружением с трибунами, но оно тоже было деревянным, а значит, временным. И лишь еще через пять лет, когда стало ясно, что тело вождя удастся сберечь на долгое время, на том же месте был построен современный Мавзолей с гранитной облицовкой. Но пост № 1 оставался неизменным.

В октябре 1935 года Военная школа ВЦИК была переведена в район Лефортово, а задачи по охране Кремля переданы специально созданному батальону особого назначения — в документах он проходил под аббревиатурой «бОсНаз». Подразделение подчинялось комендатуре Кремля, а та, в свою очередь — НКВД. В следующем году батальон был переформатирован в полк специального назначения НКВД СССР (пСпН), который неофициально именовался кремлевским. Теперь он нес вахту на посту № 1.

...

Постепенно ритуал смены почетного караула превратился в такой же неизменный атрибут Красной площади, как бой курантов на Спасской башне. Посмотреть на него старался каждый гость столицы, можно сказать, церемония развода караула вошла в список обязательных для посещения достопримечательностей Москвы. Два бойца в сопровождении разводящего сержанта выходили из караульного помещения возле Спасской башни, ритуальным шагом проходили до Мавзолея, четко менялись местами с предыдущей сменой и в сопровождении разводящего уходили тем же маршрутом. Кстати, существовала даже отдельная комендатура Мавзолея В.И. Ленина, со своим комендантом. Периодически, по праздникам, к воинам-кремлевцам в карауле присоединялись заслуженные ветераны или особо отличившиеся рабочие, пионеры, студенты, колхозники.

С 1973 года полк стал официально именоваться Кремлевским, а в 1976 году в его составе была создана специальная рота почетного караула, «для целенаправленной и качественной подготовки солдат и сержантов к службе на посту № 1». В эту роту брали специально отобранных по внешнему виду и политической грамотности бойцов, и главной их задачей было освоение знаменитого кремлевского ритуального шага. Реальной охраны объекта от них не требовалось — этим занимались специальные сотрудники КГБ в штатском, всегда присутствовавшие на Красной площади. Патроны солдатам караула не выдавали, но они имели право использовать приклады и штыки для самообороны.

Александровский сад

События 3-4 октября 1993 года — штурм Останкино и расстрел танками Белого дома — потрясли Москву. Страна была на пороге гражданской войны, настроения в воинских частях были разные: одни поддерживали президента и правительство, другие — Верховный совет и народных депутатов, среди которых большинство так или иначе были связаны с Коммунистической партией. В этих условиях почетный караул у места, имеющего ярко выраженную идеологическую и даже партийную принадлежность, приобретал политический смысл. И, наверное, логично, что 6 октября по указанию президента Бориса Ельцина начальник Главного управления охраны приказал снять пост № 1 у Мавзолея Ленина.

Произошло всё довольно буднично: ровно в 16 часов несшие дневную вахту ефрейтор Вадим Дедков и рядовой Роман Полетаев по приказу разводящего сержанта Олега Замоткина повернулись спинами к людям на площади и строевым шагом ушли внутрь Мавзолея, после чего покинули его через черный ход.

Помимо политических соображений, караул был снят и в целях безопасности самих солдат — возбужденные люди могли попытаться отобрать у них оружие. Но постепенно ситуация успокоилась, и сам собой возник вопрос о возобновлении привычной традиции смены почетного караула и восстановлении поста № 1. Тем более что Кремлевский полк существовал и роту почетного караула в нем никто не отменял.

В итоге 12 декабря 1997 года пост № 1 был восстановлен, но уже не на Красной площади у Мавзолея, а в Александровском саду, возле Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата. И развод почетного караула Кремлевского полка по-прежнему остается одной из визитных карточек и традиций древней Москвы.

В этот день в 1993-м издан приказ коменданта Московского Кремля о снятии постоянного поста почетного караула у Мавзолея.

Пост № 1 был учрежден в 1924-м году и в 1997-м перенесен к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Один и без конвоя: как Ленина лишили почетного караула. Почему пост № 1 перенесли от Мавзолея в Александровский сад

Караул на Красной площади появился в январе 1924 года, вскоре после смерти Владимира Ленина. Тело вождя мирового пролетариата было выставлено для общественного прощания, естественно, нужен был караул, которому решили придать ритуальный и торжественный вид. С этого времени название «пост № 1» было закреплено за часовыми, стоявшими возле входа в мавзолей. Последний раз на службу караул заступил днем 6 октября 1993 года, в тот же день поступил приказ пост снять. «Известия» вспоминают историю церемониального караула в России.

Кавалергардия и кавалергарды

Почетный караул не был изобретением большевиков, он лишь воссоздавал традицию, уходящую корнями в прошлое. И первое в России подразделение, созданное специально для торжественных церемоний, появилось еще за 200 лет до появления на Красной площади мавзолея — в конце марта 1724 года. Возникло оно по инициативе императора Петра I специально к коронации его супруги Екатерины. Это было небольшой отряд, состоявший из элиты русской армии — сам монарх принял на себя звание капитана, генералы и полковники числились в нем младшими офицерами, подполковники — капралами, а 60 самых рослых и представительных обер-офицеров являлись рядовыми. Называлась часть «кавалергардия», для нее была пошита специальная торжественная форма, и ей был придан отряд музыкантов — литаврщиков и трубачей.

После коронационных торжеств отряд был расформирован, но уже через два года, в апреле 1726-го, Екатерина восстановила его, причем командование она возложила на себя, став капитаном кавалергардии. Вскоре часть снова была распущена, но превратилась в своего рода коронационную традицию — и Елизавета, и Екатерина II будут создавать аналогичные подразделения в момент торжественного вступления на престол. Символично, что форма для этих подразделений будет использоваться старая — петровская.

По-настоящему же парадные представительские церемониалы возникли при императоре Павле. Смена караула у императорского дворца превратилась в государственное дело, порядок их был регламентирован до мельчайших подробностей, а малейшая неточность каралась жестокими наказаниями. Гвардия из личной охраны монарха превратилась в парадное подразделение, где больше внимания уделялось внешним атрибутам, нежели боевой учебе.

...

Караул у Мавзолея

21 января 1924 года в Горках скончался председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов (Ленин). В первые же дни ЦК ВКП(б) и советское правительство получили тысячи телеграмм и писем, в которых люди просили отложить похороны, чтобы успеть добраться до Москвы и проститься с вождем. В итоге 25 января во всех центральных газетах было опубликовано следующее постановление:

«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями, и обращениям в ЦИК Союза ССР, и в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем, Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановляет:

Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения.

Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади, среди братских могил борцов Октябрьской революции».

...

Первый временный мавзолей представлял собой не одно, а три небольших деревянных здания. Торжественный зал был заглублен на 3 м в землю, над ним соорудили деревянный павильон с надписью «Ленин». Вход на лестницу к коридору в зал и аналогичный выход были расположены по бокам. Таким образом, потоки не пересекались — люди спускались с одной стороны, проходили мимо саркофага и выходили с другой. Около входа и располагался первый в истории СССР почетный караул.

Он был официально учрежден приказом начальника гарнизона Москвы Николая Муралова 26 января 1924 года — за день до открытия временного мавзолея. Нести караульную службу, было доверено курсантам размещавшейся в Кремле Военной школы имени ВЦИК, почетным красным командиром которой был Ленин. На следующий день караул встретил гроб с телом вождя у входа на Красную площадь (его несли из Дома Союзов), торжественно сопроводил его к траурному залу и занял место у входа. Участников первой смены подбирали особенно тщательно, с учетом происхождения: начальником караула стал командир кавалерийского дивизиона, бывший офицер императорской армии и дворянин Николай Дрейер, разводящим — сын железнодорожника венгр Янош Мейсарош, а собственно на посту стояли дети батраков Григорий Коблов и Арсений Кашкин.

К лету 1925 года наспех сделанный деревянный павильон был заменен более фундаментальным сооружением с трибунами, но оно тоже было деревянным, а значит, временным. И лишь еще через пять лет, когда стало ясно, что тело вождя удастся сберечь на долгое время, на том же месте был построен современный Мавзолей с гранитной облицовкой. Но пост № 1 оставался неизменным.

В октябре 1935 года Военная школа ВЦИК была переведена в район Лефортово, а задачи по охране Кремля переданы специально созданному батальону особого назначения — в документах он проходил под аббревиатурой «бОсНаз». Подразделение подчинялось комендатуре Кремля, а та, в свою очередь — НКВД. В следующем году батальон был переформатирован в полк специального назначения НКВД СССР (пСпН), который неофициально именовался кремлевским. Теперь он нес вахту на посту № 1.

...

Постепенно ритуал смены почетного караула превратился в такой же неизменный атрибут Красной площади, как бой курантов на Спасской башне. Посмотреть на него старался каждый гость столицы, можно сказать, церемония развода караула вошла в список обязательных для посещения достопримечательностей Москвы. Два бойца в сопровождении разводящего сержанта выходили из караульного помещения возле Спасской башни, ритуальным шагом проходили до Мавзолея, четко менялись местами с предыдущей сменой и в сопровождении разводящего уходили тем же маршрутом. Кстати, существовала даже отдельная комендатура Мавзолея В.И. Ленина, со своим комендантом. Периодически, по праздникам, к воинам-кремлевцам в карауле присоединялись заслуженные ветераны или особо отличившиеся рабочие, пионеры, студенты, колхозники.

С 1973 года полк стал официально именоваться Кремлевским, а в 1976 году в его составе была создана специальная рота почетного караула, «для целенаправленной и качественной подготовки солдат и сержантов к службе на посту № 1». В эту роту брали специально отобранных по внешнему виду и политической грамотности бойцов, и главной их задачей было освоение знаменитого кремлевского ритуального шага. Реальной охраны объекта от них не требовалось — этим занимались специальные сотрудники КГБ в штатском, всегда присутствовавшие на Красной площади. Патроны солдатам караула не выдавали, но они имели право использовать приклады и штыки для самообороны.

Александровский сад

События 3-4 октября 1993 года — штурм Останкино и расстрел танками Белого дома — потрясли Москву. Страна была на пороге гражданской войны, настроения в воинских частях были разные: одни поддерживали президента и правительство, другие — Верховный совет и народных депутатов, среди которых большинство так или иначе были связаны с Коммунистической партией. В этих условиях почетный караул у места, имеющего ярко выраженную идеологическую и даже партийную принадлежность, приобретал политический смысл. И, наверное, логично, что 6 октября по указанию президента Бориса Ельцина начальник Главного управления охраны приказал снять пост № 1 у Мавзолея Ленина.

Произошло всё довольно буднично: ровно в 16 часов несшие дневную вахту ефрейтор Вадим Дедков и рядовой Роман Полетаев по приказу разводящего сержанта Олега Замоткина повернулись спинами к людям на площади и строевым шагом ушли внутрь Мавзолея, после чего покинули его через черный ход.

Помимо политических соображений, караул был снят и в целях безопасности самих солдат — возбужденные люди могли попытаться отобрать у них оружие. Но постепенно ситуация успокоилась, и сам собой возник вопрос о возобновлении привычной традиции смены почетного караула и восстановлении поста № 1. Тем более что Кремлевский полк существовал и роту почетного караула в нем никто не отменял.

В итоге 12 декабря 1997 года пост № 1 был восстановлен, но уже не на Красной площади у Мавзолея, а в Александровском саду, возле Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата. И развод почетного караула Кремлевского полка по-прежнему остается одной из визитных карточек и традиций древней Москвы.

Отредактировано: osankin - 06 окт 2023 12:50:11

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

В этот день 150 лет назад, 6 октября 1873-го, в Ялте умер талантливый русский художник, гений пейзажа Федор Васильев.

Дискуссия 239 0

"Мело, мело по всей земле..."Дискуссия 239 0

"Уважаемая редакция!

В октябре исполняется 150 лет со дня смерти выдающегося русского художника-пейзажиста Федора Александровича Васильева. Судьба определила ему мало времени. Двадцать три года. Его страстность и романтическая возвышенность проявились так ярко и определенно, как, по словам Крамского, "ни у одного из наших пейзажистов".

Но мне почему-то очень дорог этот скромный юношеский рисунок, которым хочу поделиться с вами."

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

255 лет назад - 6.10.1768 поддерживаемые Францией и Австрией турки, начали войну против России

Дискуссия 120 0

255 лет назад - 6.10.1768 поддерживаемые Францией и Австрией турки, начали войну против России Дискуссия 120 0

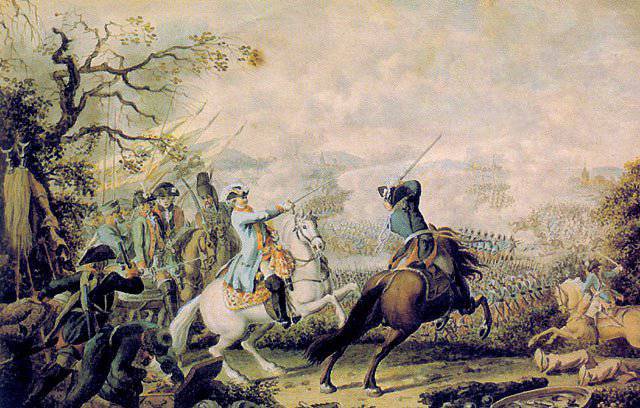

Д. Ходовецкий. «Сражение при Кагуле»

"Сражение при Козлуджи". Гравюра из книги И. Ф. Антинга "Жизнь и военные деяния генералиссимуса Суворова-Рымникского". 1800-й год

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

9 октября 1760 г. 263 года назад в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышева

Дискуссия 437 1

9 октября 1760 г. 263 года назад в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышева Дискуссия 437 1

Капитуляция Берлина 28 сентября 1760 года (Картина Александра Коцебу, 1849, Эрмитаж, Санкт-Петербург, )

Семилетняя война (1756–1763) — крупный военный конфликт 18 века, в котором приняли участие все европейские великие державы того времени. Основное противостояние в Европе происходило между Австрией и Пруссией.

Одним из ярких событий той войны стала Берлинская экспедиция 1760 года — военная операция, в ходе которой Берлин капитулировал перед совершившим лихой маневр русским корпусом под началом генерала графа Захара Григорьевича Чернышева (1722–1784), будущего фельдмаршала и московского главнокомандующего.

Назначив на утро общий штурм столицы Пруссии, Чернышев приказал артиллеристам еще ночью открыть интенсивный огонь по городу.

Однако штурма не потребовалось – (28 сентября) 9 октября 1760 года гарнизон сложил оружие. Символические ключи от Берлина, переданные городскими властями русскому генералу, хранятся ныне в петербургском Казанском соборе.

Взятие Берлина обрело большой политический резонанс. Граф П.И. Шувалов высказался по этому поводу: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно».

После четырех дней пребывания в «логове» Фридриха II, получив известие о подходе к городу крупных сил, которые вел сам король, Чернышев почел за благо вывести свой корпус на зимние квартиры.

Впоследствии Чернышев много сделал, находясь на посту президента Военной коллегии в период с 1763 по 1774 год. Он способствовал лучшему административно-хозяйственному управлению русской армией в войнах с Турцией и Польшей.

Ему удалось добиться проведения ряда мер, укрепивших централизм в военном управлении: были приняты новые штаты Военной коллегии, главной канцелярии артиллерии и фортификации, управления комиссариатских учреждений; при Военной коллегии учреждена типография. Были изданы положения, инструкции и учреждены штабы для полков.

Самым важным мероприятием стало образование генерального штаба, и на Чернышева было возложено непосредственное высшее заведование этим учреждением.

Отредактировано: osankin - 09 окт 2023 05:48:07

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

9 октября 1829 г. 194 года назад совершено первое восхождение на Арарат

Арарат считается самым известным символом Армении

Гора Арарат — стратовулкан, расположенный в Турции на территории ила Ыгдыр по правому берегу среднего течения реки Аракс, в 16 км от иранской и в 32 км от армянской государственной границы.

Согласно Библии к вершине гор Араратских пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев ковчег, а Ной, выйдя из ковчега, насадил виноградную лозу и напился перебродившего виноградного сока, положив тем самым начало виноделию. Данная трактовка, признанная ошибочной в науке, дала толчок происхождению различных исследований, отождествляющих Арарат и территорию, на которой гора находится, с легендой о Ное.

По верованиям местного населения (курдов, татар, персов, армян и турок) даже попытка взойти на Арарат считается делом дерзким и богопротивным.

(27 сентября) 9 октября 1829 года было совершено первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м) западную вершину «библейской» горы Арарат, находившейся в районе, в те времена принадлежавшем России.

Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Паррот, русский физик немецкого происхождения, с 1800 года работавший в России.

Помимо его ассистентов и проводников в отряд также входил 24-летний этнограф Хачатур Абовян, будущий основоположник новой армянской литературы.

На сегодняшний день практически любой желающий может совершить восхождение на Арарат.

Арарат считается самым известным символом Армении

Гора Арарат — стратовулкан, расположенный в Турции на территории ила Ыгдыр по правому берегу среднего течения реки Аракс, в 16 км от иранской и в 32 км от армянской государственной границы.

Согласно Библии к вершине гор Араратских пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев ковчег, а Ной, выйдя из ковчега, насадил виноградную лозу и напился перебродившего виноградного сока, положив тем самым начало виноделию. Данная трактовка, признанная ошибочной в науке, дала толчок происхождению различных исследований, отождествляющих Арарат и территорию, на которой гора находится, с легендой о Ное.

По верованиям местного населения (курдов, татар, персов, армян и турок) даже попытка взойти на Арарат считается делом дерзким и богопротивным.

(27 сентября) 9 октября 1829 года было совершено первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м) западную вершину «библейской» горы Арарат, находившейся в районе, в те времена принадлежавшем России.

Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Паррот, русский физик немецкого происхождения, с 1800 года работавший в России.

Помимо его ассистентов и проводников в отряд также входил 24-летний этнограф Хачатур Абовян, будущий основоположник новой армянской литературы.

На сегодняшний день практически любой желающий может совершить восхождение на Арарат.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

9 октября 1874 г. 149 лет назад учрежден Всемирный почтовый союз

Почтовая карточка СССР с оригинальной маркой «100-летие Всемирного почтового союза», 1974, художник А. Шаров,

На Всеобщей почтовой конференции 1874 года в Бьерне по инициативе генерального имперского почтмейстера Генриха фон Стефана был учрежден Всемирный почтовый союз (ВПС; международное сокращённое название — UPU, от фр. Union Postale Universelle и англ. Universal Postal Union), ныне имеющий статус специализированного учреждения ООН.

Согласно принятому конференцией Всеобщему почтовому договору, все государства, вошедшие в ВПС объявлялись «единой почтовой территорией» с едиными почтовыми тарифами на международную корреспонденцию.

9 октября на этом конгрессе был принят «Всеобщий единый почтовый договор», который распространялся на Австро-Венгрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Швецию, а из внеевропейских стран — на Соединенные Штаты Северной Америки и Египет.

Этот документ радикальным образом упростил и облегчил межгосударственный обмен почтовой корреспонденцией.

Сегодня ВПС — это межгосударственная организация для обеспечения и совершенствования почтовых связей на образуемой Всемирным почтовым союзом единой почтовой территории. Объединяет 192 страны мира. А в честь этого события ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты.

Почтовая карточка СССР с оригинальной маркой «100-летие Всемирного почтового союза», 1974, художник А. Шаров,

На Всеобщей почтовой конференции 1874 года в Бьерне по инициативе генерального имперского почтмейстера Генриха фон Стефана был учрежден Всемирный почтовый союз (ВПС; международное сокращённое название — UPU, от фр. Union Postale Universelle и англ. Universal Postal Union), ныне имеющий статус специализированного учреждения ООН.

Согласно принятому конференцией Всеобщему почтовому договору, все государства, вошедшие в ВПС объявлялись «единой почтовой территорией» с едиными почтовыми тарифами на международную корреспонденцию.

9 октября на этом конгрессе был принят «Всеобщий единый почтовый договор», который распространялся на Австро-Венгрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию, Черногорию, Швейцарию, Швецию, а из внеевропейских стран — на Соединенные Штаты Северной Америки и Египет.

Этот документ радикальным образом упростил и облегчил межгосударственный обмен почтовой корреспонденцией.

Сегодня ВПС — это межгосударственная организация для обеспечения и совершенствования почтовых связей на образуемой Всемирным почтовым союзом единой почтовой территории. Объединяет 192 страны мира. А в честь этого события ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

9 октября 2002 г. 21 год назад началась 10-я Всероссийская перепись населения

Эмблема Росстата

В России учет населения ведет свое начало еще со времен татаро-монгольского нашествия. Учет в то время был хозяйственным: учитывались для обложения данью дома или «дымы».

Позднее, в 14-16 веках, результаты учетов записывались в так называемых «писцовых книгах». В 17 веке единицей налогообложения становится хозяйство («двор»), а учеты населения именуются подворными переписями.

В 1718 году Петр Великий издал указ, которым предписывалось переписать «душ мужеского пола». Составленные подобным образом списки были собраны лишь через три года, а затем подвергнуты проверке – «ревизии». С тех пор учеты населения в России стали называться «ревизиями». Такие ревизии проводились на протяжении почти полутора веков, вплоть до отмены крепостного права. Всего в России прошло десять ревизий, последняя – в 1857-1860 годах. Эти ревизии длились по несколько лет и были очень неточными.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в феврале 1897 года. Эта перепись представляет собой единственный источник достоверных данных о численности и составе населения России в конце 19 века – 124,6 миллиона человек.

Первая советская перепись населения проводилась в августе 1920 года в условиях гражданской войны и разрухи. Переписью было охвачено только 72 процента населения страны, так как в ряде районов страны еще велись военные действия.

Все население страны впервые охватила Всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Численность населения составила 147 миллионов человек.

Результаты переписи 1937 года разошлись с публиковавшимися ранее сильно преувеличенными оценками численности населения страны (в зарубежных источниках называлась цифра в 170,6 миллиона человек). В январе 1939 года была проведена новая перепись, признанная «удачной» (194,1 миллиона человек). Начавшаяся война помешала довершить полную разработку материалов.

Первая послевоенная перепись была проведена в январе 1959 года. Численность населения – 208,8 миллиона человек. Следующая перепись состоялась в 1970 году. Впервые в практике советских переписей ради экономии времени и средств часть сведений была получена путем опроса не всех, а только 25 процентов жителей, ее данные – 241,7 миллионов человек.

Последняя перепись в СССР проводилась в январе 1989 года. Население страны в 1989 году составило 286,7 миллиона человек.

Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона «О Всероссийской переписи населения» от 25 января 2002 года. На октябрь 2002 года численность населения страны составила 145,18 миллиона человек.

В 2010 году прошла очередная всероссийская перепись населения. Основной тур переписи прошёл с 14 по 25 октября 2010 года. Цель переписной кампании — сбор сведений о лицах, находящихся на определённую дату на территории Российской Федерации. По ее данным, численность постоянного населения РФ составила 142,9 млн. человек.

Последняя перепись населения в России прошла осенью 2021 года. Это первая в истории страны «цифровая» перепись населения, основным путём сбора информации в которой организаторами был выбран портал «Госуслуги», а переписчики обходили жителей с электронными планшетами и заносили результаты опроса в электронную базу данных. По итогам переписи, по данным Росстата, население России — 147,2 млн. человек.

Эмблема Росстата

В России учет населения ведет свое начало еще со времен татаро-монгольского нашествия. Учет в то время был хозяйственным: учитывались для обложения данью дома или «дымы».

Позднее, в 14-16 веках, результаты учетов записывались в так называемых «писцовых книгах». В 17 веке единицей налогообложения становится хозяйство («двор»), а учеты населения именуются подворными переписями.

В 1718 году Петр Великий издал указ, которым предписывалось переписать «душ мужеского пола». Составленные подобным образом списки были собраны лишь через три года, а затем подвергнуты проверке – «ревизии». С тех пор учеты населения в России стали называться «ревизиями». Такие ревизии проводились на протяжении почти полутора веков, вплоть до отмены крепостного права. Всего в России прошло десять ревизий, последняя – в 1857-1860 годах. Эти ревизии длились по несколько лет и были очень неточными.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в феврале 1897 года. Эта перепись представляет собой единственный источник достоверных данных о численности и составе населения России в конце 19 века – 124,6 миллиона человек.

Первая советская перепись населения проводилась в августе 1920 года в условиях гражданской войны и разрухи. Переписью было охвачено только 72 процента населения страны, так как в ряде районов страны еще велись военные действия.

Все население страны впервые охватила Всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Численность населения составила 147 миллионов человек.

Результаты переписи 1937 года разошлись с публиковавшимися ранее сильно преувеличенными оценками численности населения страны (в зарубежных источниках называлась цифра в 170,6 миллиона человек). В январе 1939 года была проведена новая перепись, признанная «удачной» (194,1 миллиона человек). Начавшаяся война помешала довершить полную разработку материалов.

Первая послевоенная перепись была проведена в январе 1959 года. Численность населения – 208,8 миллиона человек. Следующая перепись состоялась в 1970 году. Впервые в практике советских переписей ради экономии времени и средств часть сведений была получена путем опроса не всех, а только 25 процентов жителей, ее данные – 241,7 миллионов человек.

Последняя перепись в СССР проводилась в январе 1989 года. Население страны в 1989 году составило 286,7 миллиона человек.

Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона «О Всероссийской переписи населения» от 25 января 2002 года. На октябрь 2002 года численность населения страны составила 145,18 миллиона человек.

В 2010 году прошла очередная всероссийская перепись населения. Основной тур переписи прошёл с 14 по 25 октября 2010 года. Цель переписной кампании — сбор сведений о лицах, находящихся на определённую дату на территории Российской Федерации. По ее данным, численность постоянного населения РФ составила 142,9 млн. человек.

Последняя перепись населения в России прошла осенью 2021 года. Это первая в истории страны «цифровая» перепись населения, основным путём сбора информации в которой организаторами был выбран портал «Госуслуги», а переписчики обходили жителей с электронными планшетами и заносили результаты опроса в электронную базу данных. По итогам переписи, по данным Росстата, население России — 147,2 млн. человек.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Уссурийск

57 лет

Карма: +0.59

Регистрация: 18.05.2022

Сообщений: 1,477

Читатели: 0

Полный бан до 08.05.2024 12:07

Регистрация: 18.05.2022

Сообщений: 1,477

Читатели: 0

Полный бан до 08.05.2024 12:07

И-и... Вы со сну. Проснулися...А-а-а... На носу конец 2023 года....

Вы со сну. Проснулися...А-а-а... На носу конец 2023 года....

Вы со сну. Проснулися...А-а-а... На носу конец 2023 года....

Вы со сну. Проснулися...А-а-а... На носу конец 2023 года....

Уссурийск

57 лет

Карма: +0.59

Регистрация: 18.05.2022

Сообщений: 1,477

Читатели: 0

Полный бан до 08.05.2024 12:07

Регистрация: 18.05.2022

Сообщений: 1,477

Читатели: 0

Полный бан до 08.05.2024 12:07

ИМХО.Зря Президент Российской Федерации на Валдае ключи от Берлина не показал... Для того "райского" адового сада .Ох, вот был-бы намек; хотя конечно,- ключ не башмак...

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

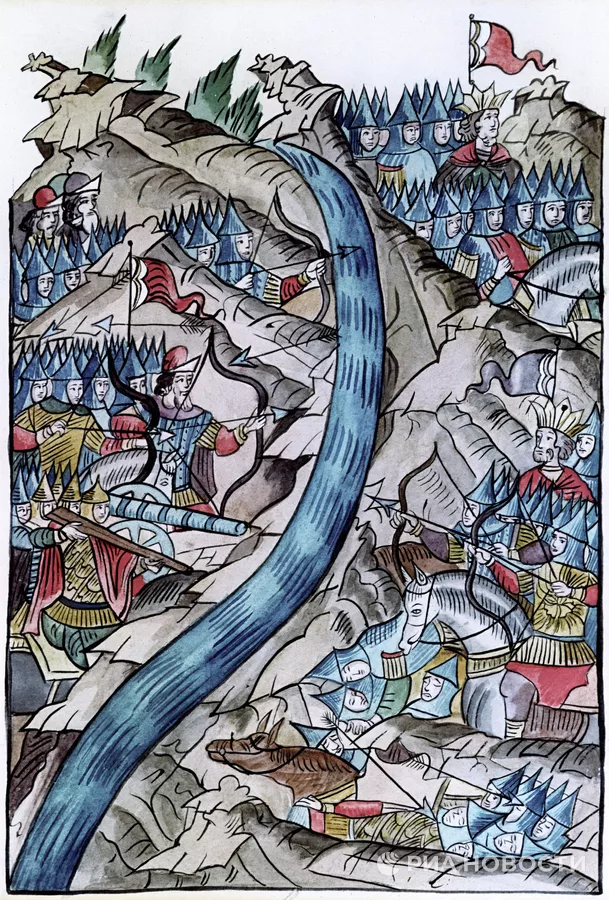

Этот день в истории: 1480 год — началось «стояние на реке Угре»

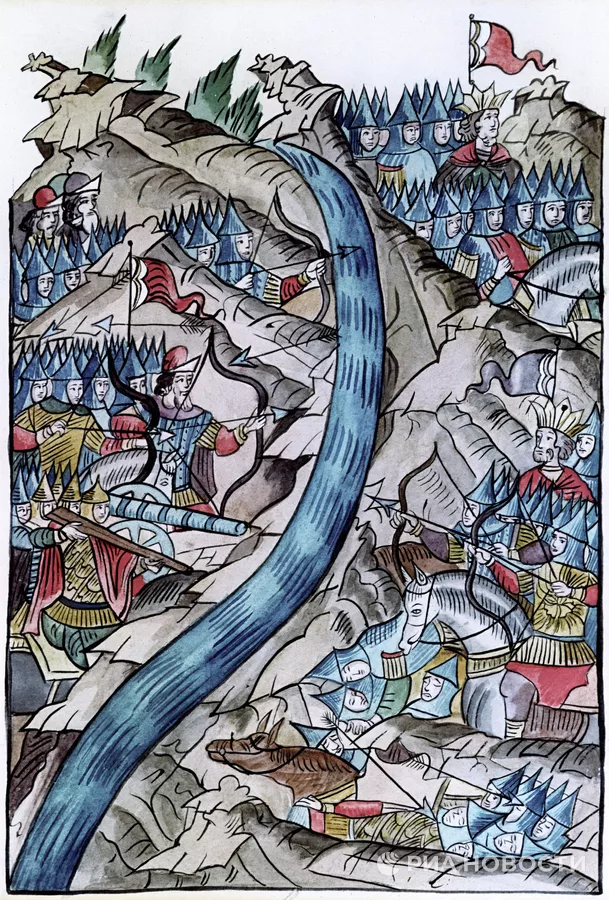

Иван III разрывает ханскую грамоту (Картина работы А.Д. Кившенко, 19 век, )

8 октября 1480 года войско Золотой Орды под предводительством хана Ахмата, в ходе карательного похода на Москву попыталось форсировать реку Угру (в районе Калуги). Попытки были отбиты русскими отрядами, началось «стояние на Угре».

В 1476 году великий князь московский Иван III прекратил уплату дани Орде, а в 1480 году отказался признать и зависимость Руси от неё. В ответ на это золотоордынский хан Ахмат собрал большое войско и выступил в поход, намереваясь вернуть Москву к покорности.

Момент ханом был выбран удачно. Ему удалось договориться с польско-литовским королём Казимиром IV о военной помощи. При этом рассчитывать на помощь северных русских земель Иван не мог — псковская земля в начале 1480 года подверглась нападениям Ливонского ордена.

Положение усугублялось еще и тем, что в январе 1480 года началась междоусобица в самой Москве — против Ивана III восстали его братья Борис Волоцкий и Андрей Большой, недовольные усилением власти великого князя.

Поначалу все складывалось для ордынцев как нельзя лучше. К концу лета они добрались до территории Великого княжества Литовского и в сопровождении литовских проводников стали продвигаться через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску для соединения с войском короля Казимира IV. Но этому не суждено было случиться — крымские татары, союзники Ивана III, отвлекли литовские войска, напав на Подолию.

Лишившись союзника, Ахмат решил, пройдя по литовским землям, вторгнуться на русскую территорию через реку Угру, так как знал, что на Оке его ожидают русские полки. Великий князь Иван III, который к тому времени помирился с братьями, отправил своего сына Ивана и брата Андрея Меньшого с сильным авангардом к Калуге, к берегу Угры.

8 октября ордынцы подошли к Угре. Видя, что с той стороны реки к берегам постепенно подходит русское войско, Ахмат не стал ждать и попытался сходу форсировать Угру в районе Опакова городища. Однако Иван Молодой с Андреем отбили атаку.

Впоследствии попытки ордынцев переправиться продолжались несколько дней, но были отбиты огнём русской артиллерии и не принесли войскам хана Ахмата желаемого успеха. Они отступили на две версты от Угры и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу реки. Началось знаменитое «стояние на Угре». Периодически вспыхивали перестрелки, но на серьёзную атаку ни одна из сторон не решалась.

«Стояние» продолжалось до конца октября. С наступлением холодов, Иван III отошел с войском от берега к Кременцу, собираясь дать сражение на выгодной позиции. Однако Ахмат, испытывая недостаток продовольствия, не решился идти вслед русскими и 11 ноября принял решение отправиться назад в Орду. «Стояние на Угре» закончилось.

Результаты этой неудачной кампании оказались губительны не только для самого хана, но и для всего «Улуса Джучиева». 6 января 1481 года хан Ахмат был убит и в Большой Орде началась междоусобица. А в 1502 году её ослабленное войско было разгромлено крымским ханом Менгли I Гиреем, а сама Орда прекратила своё существование.

Результаты этой неудачной кампании оказались губительны не только для самого хана, но и для всего «Улуса Джучиева». 6 января 1481 года хан Ахмат был убит и в Большой Орде началась междоусобица. А в 1502 году её ослабленное войско было разгромлено крымским ханом Менгли I Гиреем, а сама Орда прекратила своё существование.

Таким образом, «стояние на Угре» положило конец монголо-татарскому игу. Русское государство стало суверенным не только фактически, но и формально.

"Cтояние на Угре" между войсками князя Ивана III и хана Ахмата

Подробнее о "Cтояние на Угре" между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата (1480) читайте в справке РИА Новости.

Иван III разрывает ханскую грамоту (Картина работы А.Д. Кившенко, 19 век, )

8 октября 1480 года войско Золотой Орды под предводительством хана Ахмата, в ходе карательного похода на Москву попыталось форсировать реку Угру (в районе Калуги). Попытки были отбиты русскими отрядами, началось «стояние на Угре».

В 1476 году великий князь московский Иван III прекратил уплату дани Орде, а в 1480 году отказался признать и зависимость Руси от неё. В ответ на это золотоордынский хан Ахмат собрал большое войско и выступил в поход, намереваясь вернуть Москву к покорности.

Момент ханом был выбран удачно. Ему удалось договориться с польско-литовским королём Казимиром IV о военной помощи. При этом рассчитывать на помощь северных русских земель Иван не мог — псковская земля в начале 1480 года подверглась нападениям Ливонского ордена.

Положение усугублялось еще и тем, что в январе 1480 года началась междоусобица в самой Москве — против Ивана III восстали его братья Борис Волоцкий и Андрей Большой, недовольные усилением власти великого князя.

Поначалу все складывалось для ордынцев как нельзя лучше. К концу лета они добрались до территории Великого княжества Литовского и в сопровождении литовских проводников стали продвигаться через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску для соединения с войском короля Казимира IV. Но этому не суждено было случиться — крымские татары, союзники Ивана III, отвлекли литовские войска, напав на Подолию.

Лишившись союзника, Ахмат решил, пройдя по литовским землям, вторгнуться на русскую территорию через реку Угру, так как знал, что на Оке его ожидают русские полки. Великий князь Иван III, который к тому времени помирился с братьями, отправил своего сына Ивана и брата Андрея Меньшого с сильным авангардом к Калуге, к берегу Угры.

8 октября ордынцы подошли к Угре. Видя, что с той стороны реки к берегам постепенно подходит русское войско, Ахмат не стал ждать и попытался сходу форсировать Угру в районе Опакова городища. Однако Иван Молодой с Андреем отбили атаку.

Впоследствии попытки ордынцев переправиться продолжались несколько дней, но были отбиты огнём русской артиллерии и не принесли войскам хана Ахмата желаемого успеха. Они отступили на две версты от Угры и встали в Лузе. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу реки. Началось знаменитое «стояние на Угре». Периодически вспыхивали перестрелки, но на серьёзную атаку ни одна из сторон не решалась.

«Стояние» продолжалось до конца октября. С наступлением холодов, Иван III отошел с войском от берега к Кременцу, собираясь дать сражение на выгодной позиции. Однако Ахмат, испытывая недостаток продовольствия, не решился идти вслед русскими и 11 ноября принял решение отправиться назад в Орду. «Стояние на Угре» закончилось.

Результаты этой неудачной кампании оказались губительны не только для самого хана, но и для всего «Улуса Джучиева». 6 января 1481 года хан Ахмат был убит и в Большой Орде началась междоусобица. А в 1502 году её ослабленное войско было разгромлено крымским ханом Менгли I Гиреем, а сама Орда прекратила своё существование.

Результаты этой неудачной кампании оказались губительны не только для самого хана, но и для всего «Улуса Джучиева». 6 января 1481 года хан Ахмат был убит и в Большой Орде началась междоусобица. А в 1502 году её ослабленное войско было разгромлено крымским ханом Менгли I Гиреем, а сама Орда прекратила своё существование.

Таким образом, «стояние на Угре» положило конец монголо-татарскому игу. Русское государство стало суверенным не только фактически, но и формально.

"Cтояние на Угре" между войсками князя Ивана III и хана Ахмата

Подробнее о "Cтояние на Угре" между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата (1480) читайте в справке РИА Новости.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Этот день в истории: 1801 год — Парижский мир между Россией и Францией

8 октября 1801 года (16 вандемьера X года по французскому революционному календарю) в Париже русский посол граф Аркадий Морков и министр иностранных дел Франции Шарль Морис де Талейран от имени своих держав подписали мирный договор. Согласно условиям документа, Россия официально прекращала войну на стороне Второй антифранцузской коалиции.

Причиной поиска мира с Францией стало недовольство русского императора Павла I своими вероломными союзниками — Англией и Австрией. В итоге он отозвал русские войска, действовавшие против французов, чем фактически уже вывел Россию из войны. Первый консул Франции Наполеон Бонапарт, стремившийся приобрести в лице России союзника против Англии, завязал с Павлом I переговоры о мире и союзе. Смерть Павла разрушила надежды Наполеона на союз с Россией, однако сын и преемник Павла Александр I продолжил переговоры с Францией о мире.

Парижский мирный договор провозглашал мир и дружбу между Францией и Россией, взаимнообязавшимися не помогать внешним и внутренним врагам другой стороны. Основным и наиболее важным актом являлась секретная конвенция о делах Европы. Франция и Россия обязались действовать сообща в вопросе вознаграждения германских князей, лишившихся владений на левом берегу Рейна, за счёт секуляризации церковных владений.

Французское правительство обязалось сохранить неприкосновенность неаполитанских владений и немедленно после решения судьбы Египта признать нейтралитет Неаполитанского королевства и вывести из него французские войска. Взамен Россия принимала на себя посредничество в заключении мира между Францией и Турцией и обещала ходатайствовать в Константинополе об освобождении французских пленных.

Обе стороны не были удовлетворены подписанным договором. России не удалось добиться вывода французских войск из Италии и сохранить за собой первенствующее влияние в делах Германской империи. В Париже договором также были недовольны, рассматривая его как «узы, наложенные на Францию». Все это вскоре привело к разрыву франко-русских отношений, и в 1804 году Россия вступила в третью антифранцузскую коалицию.

8 октября 1801 года (16 вандемьера X года по французскому революционному календарю) в Париже русский посол граф Аркадий Морков и министр иностранных дел Франции Шарль Морис де Талейран от имени своих держав подписали мирный договор. Согласно условиям документа, Россия официально прекращала войну на стороне Второй антифранцузской коалиции.

Причиной поиска мира с Францией стало недовольство русского императора Павла I своими вероломными союзниками — Англией и Австрией. В итоге он отозвал русские войска, действовавшие против французов, чем фактически уже вывел Россию из войны. Первый консул Франции Наполеон Бонапарт, стремившийся приобрести в лице России союзника против Англии, завязал с Павлом I переговоры о мире и союзе. Смерть Павла разрушила надежды Наполеона на союз с Россией, однако сын и преемник Павла Александр I продолжил переговоры с Францией о мире.

Парижский мирный договор провозглашал мир и дружбу между Францией и Россией, взаимнообязавшимися не помогать внешним и внутренним врагам другой стороны. Основным и наиболее важным актом являлась секретная конвенция о делах Европы. Франция и Россия обязались действовать сообща в вопросе вознаграждения германских князей, лишившихся владений на левом берегу Рейна, за счёт секуляризации церковных владений.

Французское правительство обязалось сохранить неприкосновенность неаполитанских владений и немедленно после решения судьбы Египта признать нейтралитет Неаполитанского королевства и вывести из него французские войска. Взамен Россия принимала на себя посредничество в заключении мира между Францией и Турцией и обещала ходатайствовать в Константинополе об освобождении французских пленных.

Обе стороны не были удовлетворены подписанным договором. России не удалось добиться вывода французских войск из Италии и сохранить за собой первенствующее влияние в делах Германской империи. В Париже договором также были недовольны, рассматривая его как «узы, наложенные на Францию». Все это вскоре привело к разрыву франко-русских отношений, и в 1804 году Россия вступила в третью антифранцузскую коалицию.

Отредактировано: osankin - 10 окт 2023 07:14:31

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Уссурийск

57 лет

Карма: +0.59

Регистрация: 18.05.2022

Сообщений: 1,477

Читатели: 0

Полный бан до 08.05.2024 12:07

Регистрация: 18.05.2022

Сообщений: 1,477

Читатели: 0

Полный бан до 08.05.2024 12:07

И в конечном итоге франция оказалась ни чем не лучше англии. Или нам чего-то неизвестно...

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

10 октября 1577 г. 446 лет назад в Московском Кремле создан Пушечный приказ

Пушечный (пушкарский) приказ объединил все существующие в крупных городах Пушечные избы и московский Пушечный двор

Пушечный (пушкарский) приказ, центральное военное учреждение второй половины 16–17 веков в России, был создан 10 октября 1577 года и объединил все существующие в крупных городах Пушечные избы и ранее созданный в Москве Пушечный двор.

Пушкарский приказ ведал изготовлением, распределением и учетом артиллерийских орудий и боеприпасов; ему были подчинены Пушечный двор, Гранатный двор и казенные пороховые мельницы. Он осуществлял контроль состояния крепостных укреплений в большинстве городов России и наблюдал за состоянием засек.

Пушкарский приказ управлялся боярином (реже окольничим) и двумя дьяками; делился на городовой, засечный и денежный столы.

Деньги на расходы по его содержанию шли из Приказа Большой казны.

В 1678-1682 годах он входил в состав Рейтарского приказа. В 1701 году на базе Пушкарского приказа был создан Артиллерийский приказ, а в 1709 году – артиллерийская канцелярия.

Пушечный приказ стал исторической предтечей Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России.

Пушечный (пушкарский) приказ объединил все существующие в крупных городах Пушечные избы и московский Пушечный двор

Пушечный (пушкарский) приказ, центральное военное учреждение второй половины 16–17 веков в России, был создан 10 октября 1577 года и объединил все существующие в крупных городах Пушечные избы и ранее созданный в Москве Пушечный двор.

Пушкарский приказ ведал изготовлением, распределением и учетом артиллерийских орудий и боеприпасов; ему были подчинены Пушечный двор, Гранатный двор и казенные пороховые мельницы. Он осуществлял контроль состояния крепостных укреплений в большинстве городов России и наблюдал за состоянием засек.

Пушкарский приказ управлялся боярином (реже окольничим) и двумя дьяками; делился на городовой, засечный и денежный столы.

Деньги на расходы по его содержанию шли из Приказа Большой казны.

В 1678-1682 годах он входил в состав Рейтарского приказа. В 1701 году на базе Пушкарского приказа был создан Артиллерийский приказ, а в 1709 году – артиллерийская канцелярия.

Пушечный приказ стал исторической предтечей Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

10 октября 1918 г. 105 лет назад в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография

Дискуссия 241 0

10 октября 1918 г. Дискуссия 241 0

105 лет назад

105 лет назад в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография

в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография

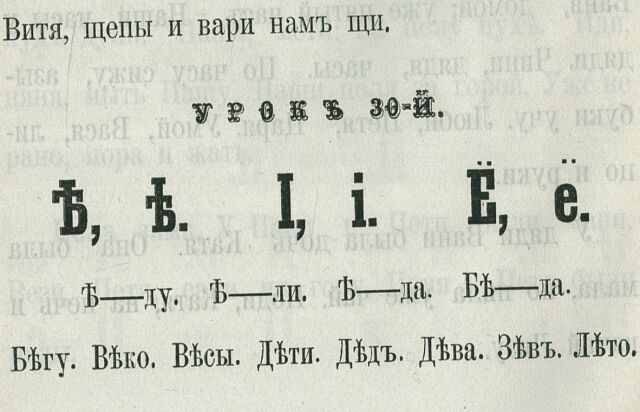

Фрагмент азбуки, посвящённый букве Ѣ (Фото из книги: Азбука и материiалы для упражненiя въ чтенiи. Составилъ Сергѣй Богородскiй. Кунгуръ, типографiя М.Ф.Летунова, 1903, )

10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять).

Реформа обсуждалась и готовилась задолго до её практического проведения. «Предварительное сообщение» Орфографической подкомиссии при Императорской Академии наук под председательством А.А. Шахматова вышло в 1904 году. В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально разработать основные части реформы; соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году.

С этого времени появляются единичные издания, напечатанные по новой орфографии. Официально реформа была объявлена (11) 24 мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания», а (17) 30 мая на основании указанных материалов Министерство народного просвещения Временного правительства предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского правописания; ещё один циркуляр вышел (22 июня) 5 июля.

Впрочем, реформа тогда началась только в школе, что было подтверждено декретом советского Народного комиссариата просвещения от (23 декабря 1917) 5 января 1918 года. Для прессы и делопроизводства обязательным стал только декрет Совета народных комиссаров от 10 октября 1918 года, опубликованный в «Известиях» 13 октября.

В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы ять, фита, I («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант).

Был введен еще ряд изменений, касающихся правил написания приставок на з/с, а также некоторых окончаний. Реформа ничего не говорила о судьбе редкой и выходящей из практического употребления ещё до 1917 года буквы ижицы; на практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.

Русская "Википедия" перешла на дореволюционную орфографию

Интернет-энциклопедия представила главную страницу русскоязычной версии в новом формате - с дореволюционной орфографией.

Отредактировано: osankin - 10 окт 2023 10:22:22

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Сейчас на ветке:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1